「災害 起こる可能性 津波」というキーワードで検索したあなたは、ご自身の地域で津波が起こる具体的な可能性や、万が一の際にどうすれば大切な命を守れるのか、という切実な疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。この記事では、災害大国日本における津波のメカニズムと知られざる脅威を解き明かし、あなたの地域が抱える津波リスクを詳細に分析します。南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝地震といった大規模地震による津波の影響から、自治体が提供する津波ハザードマップの読み解き方まで、具体的な情報を提供。さらに、揺れたらすぐに高台へ避難する鉄則、避難場所と避難経路の事前確認、津波警報・注意報の情報収集といった命を守るための行動計画、そして日頃からの家族での防災対策や避難用持ち出し袋の準備まで、津波から身を守るための実践的な知識と具体的な備え方を網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの地域における津波の可能性を正しく理解し、いざという時に迷わず行動できる確かな知識と準備が整っていることでしょう。津波の脅威は決して見過ごせませんが、適切な知識と日頃からの備えがあれば、あなたと大切な家族の命を守ることは十分に可能です。

1. 災害大国日本における津波の現実

日本は、その地理的な位置から世界でも有数の災害大国として知られています。国土の約7割が山地であり、活断層が多数存在することに加え、地球を構成する複数のプレートが複雑に重なり合う境界に位置しているため、地震活動が非常に活発です。特に、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北米プレートの4つのプレートが日本列島付近でせめぎ合っていることが、巨大地震の頻発とそれに伴う津波のリスクを高める主要な要因となっています。

この宿命的な地理的条件は、過去幾度となく日本列島に甚大な津波被害をもたらしてきました。特に記憶に新しいのは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による津波です。マグニチュード9.0という観測史上最大級の地震が引き起こした巨大津波は、東北地方から関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害を与え、多くの尊い命を奪いました。内閣府が公表しているデータによると、この災害における死者・行方不明者は約1.8万人に上り、多数の家屋が全壊・半壊、広範囲にわたるインフラが破壊されました。この未曾有の災害は、津波の想像を絶する破壊力と、短時間で状況が一変する現実を私たちに突きつけました。

しかし、東日本大震災だけが日本の津波の歴史ではありません。古くは1896年の明治三陸地震津波や1933年の昭和三陸地震津波など、幾度となく大規模な津波が三陸沿岸を襲い、多くの犠牲者を出してきました。これらの歴史的な経験は、日本が常に津波の脅威に晒されてきた現実を雄弁に物語っています。津波は単なる高波ではなく、膨大な水の塊が陸地を襲い、あらゆるものを押し流す自然の暴力であり、その破壊力は人間の想像をはるかに超えるものです。

日本における津波の現実をより具体的に理解するため、過去の主な津波災害の一部を以下の表にまとめました。

| 発生年 | 災害名 | 概要 |

|---|---|---|

| 1896年 | 明治三陸地震津波 | マグニチュード8.2の地震により、三陸沿岸で2万人以上の死者・行方不明者を出しました。津波の高さは最大38mに達したとされます。 |

| 1933年 | 昭和三陸地震津波 | マグニチュード8.1の地震により、三陸沿岸で約3千人の死者・行方不明者を出しました。津波の高さは最大28mに達しました。 |

| 1946年 | 南海地震津波 | マグニチュード8.0の地震により、紀伊半島から四国にかけての太平洋沿岸で津波が発生し、多くの被害が出ました。 |

| 2011年 | 東北地方太平洋沖地震津波(東日本大震災) | マグニチュード9.0の地震により、東北・関東の太平洋沿岸に甚大な被害。死者・行方不明者約1.8万人。津波の高さは最大40m超に達した地点もあります。 |

これらの事例からも明らかなように、日本は常に津波の発生リスクと隣り合わせであり、その脅威は決して過去のものではありません。むしろ、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝地震といった、将来発生が懸念される巨大地震による津波リスクは、現在の日本にとって最も喫緊の課題の一つと言えます。

私たちは、過去の教訓から学び、津波の現実を直視し、常に最悪の事態を想定した備えと行動計画を持つことが求められています。津波に関するより詳細な情報や過去の災害データは、内閣府防災情報のページや気象庁の津波に関するページで確認することができます。

2. 津波のメカニズムと知られざる脅威

津波は、一般的な風によって起こる波とは根本的に異なる、海底の地殻変動によって発生する巨大な水の塊です。その破壊力は想像を絶し、わずかな時間で沿岸地域に甚大な被害をもたらします。ここでは、津波がいかにして発生し、どのような脅威を秘めているのか、そのメカニズムと特性を詳しく解説します。

2.1 地震と津波の密接な関係

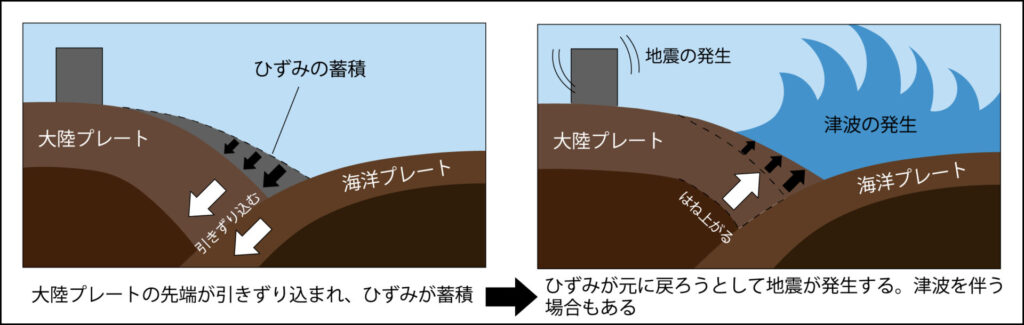

津波のほとんどは、海底で発生する大規模な地震が原因で引き起こされます。地球の表面は複数のプレートに分かれており、これらのプレートが常に動き、ぶつかり合うことで歪みが蓄積されます。この歪みが限界に達すると、プレートの境界や活断層がずれ動き、地震が発生します。

特に、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む「沈み込み帯」で発生するプレート境界型地震は、大規模な津波を引き起こす可能性が高いとされています。地震によって海底が急激に隆起したり沈降したりすると、その上にある海水全体が持ち上げられたり、引きずり込まれたりして、大きな水の波、すなわち津波が発生するのです。この現象は、たとえるなら、浴槽の底を急に押し上げたり引き下げたりするようなものです。

津波の規模は、地震のマグニチュード(規模)だけでなく、断層のずれ方や海底の地形にも大きく左右されます。また、揺れをあまり感じないにもかかわらず、大きな津波が発生することがあります。これは「津波地震」と呼ばれ、地震波の周期が長く、海底の変動がゆっくりと広範囲に及ぶことで発生します。揺れが小さいため油断しがちですが、津波の脅威は決して小さくありません。

2.2 わずかな時間で襲いかかる津波の破壊力

津波は、外洋では時速数百キロメートルというジェット機並みの速さで伝播します。水深が浅くなる沿岸に近づくにつれて速度は落ちますが、その代わりに波の高さが増大し、巨大な水の壁となって陸地に押し寄せます。一般的な風波と異なり、津波は水面だけでなく海底から水全体が動くため、そのエネルギーは圧倒的です。

津波が陸地に到達すると、その破壊力は凄まじいものとなります。建物を根こそぎ破壊し、自動車や船舶、がれきなどを巻き込みながら内陸へと深く浸水していきます。この浸水現象を「遡上(そじょう)」と呼び、津波の高さだけでなく、流速や地形によって被害の範囲が大きく変わります。

津波の脅威は、その一度の押し寄せだけではありません。津波は複数回繰り返し襲来することが多く、第一波が最も大きいとは限りません。第二波、第三波と、後から来る波の方が高くなることも珍しくないため、警報が解除されるまで決して安全な場所から離れてはいけません。

津波の高さとそれに伴う破壊力の目安を以下の表にまとめました。

| 津波の高さの目安 | 破壊力の概要 |

|---|---|

| 50cm未満 | 人が流される可能性があり、子供や高齢者は特に危険です。 |

| 1m | 大人が立っているのが困難になり、家屋の一部が損壊する可能性があります。 |

| 2m | 木造家屋が全壊・流失する可能性が高まります。電柱や車両が流されることもあります。 |

| 3m以上 | 鉄筋コンクリートの建物も基礎から破壊される可能性があり、壊滅的な被害をもたらします。 |

| 10m以上 | 大規模な市街地を飲み込み、地形を変えるほどの甚大な被害が発生します。 |

津波は、海水が陸上を駆け上がる「遡上」によって、見かけの高さ以上に内陸まで浸水することがあります。また、湾の奥深くやV字型の地形を持つ場所では、津波のエネルギーが集中し、波高がさらに増幅される「局所的な津波の増幅」現象も知られています。このような地形的な要因も、津波の知られざる脅威の一つです。

3. あなたの地域で津波が起こる可能性はどれくらいか

日本は四方を海に囲まれ、複数のプレート境界に位置する「災害大国」であり、津波のリスクは全国的に存在します。しかし、その可能性や規模は地域によって大きく異なります。自身の住む地域や職場、よく訪れる場所の津波リスクを正確に理解することが、適切な防災行動の第一歩となります。

3.1 全国主要地域の津波リスク分析

日本の津波リスクは、主に太平洋沿岸、日本海沿岸、そして内湾部に大別できます。それぞれの地域特性と過去の事例から、津波が起こる可能性とその影響を分析します。

太平洋沿岸は、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝地震といった巨大地震の震源域に近接しており、非常に高い津波リスクを抱えています。特にリアス式海岸が多い地域では、津波が遡上しやすく、甚大な被害が想定されます。東日本大震災の教訓からも、その脅威は明らかです。

日本海沿岸では、過去に日本海中部地震や北海道南西沖地震のような大規模な地震が発生し、津波による被害が報告されています。太平洋側と比較して地震の発生頻度は低いものの、ひとたび発生すれば短時間で津波が到達し、避難時間が限られるという特徴があります。

内湾部(東京湾、伊勢湾、大阪湾など)は、湾口が狭く奥が深い地形のため、津波が湾内で増幅されやすい特性があります。また、大規模な人口集中地域が多く、浸水被害やライフラインへの影響が懸念されます。

以下に、主要地域ごとの津波リスクの特性をまとめます。

| 地域区分 | 主な地震のタイプ | 津波到達時間の特徴 | 津波の高さ・影響の特徴 |

|---|---|---|---|

| 太平洋沿岸 (東北、関東、東海、紀伊半島、四国、九州) | 海溝型巨大地震(南海トラフ、日本海溝・千島海溝など) | 数分~数十分 | 広範囲で大規模な津波、遡上高が高い |

| 日本海沿岸 (北海道、東北、北陸、山陰、九州北部) | プレート内地震、活断層による地震 | 数分~十数分 | 比較的短時間で到達、局地的に高い津波 |

| 内湾部 (東京湾、伊勢湾、大阪湾など) | 湾口付近の地震、外洋からの津波の流入 | 数十秒~数十分 | 湾内で増幅、低平地での広範囲浸水 |

| 沖縄・南西諸島 | 琉球海溝沿いの地震 | 数分~数十分 | サンゴ礁地形による影響、島嶼部での孤立 |

これらの情報は一般的な傾向であり、個々の地域における詳細なリスクは、地形、地盤、過去の津波履歴などによってさらに細分化されます。より具体的な情報は、後述のハザードマップで確認することが不可欠です。

3.2 自治体提供の津波ハザードマップを読み解く

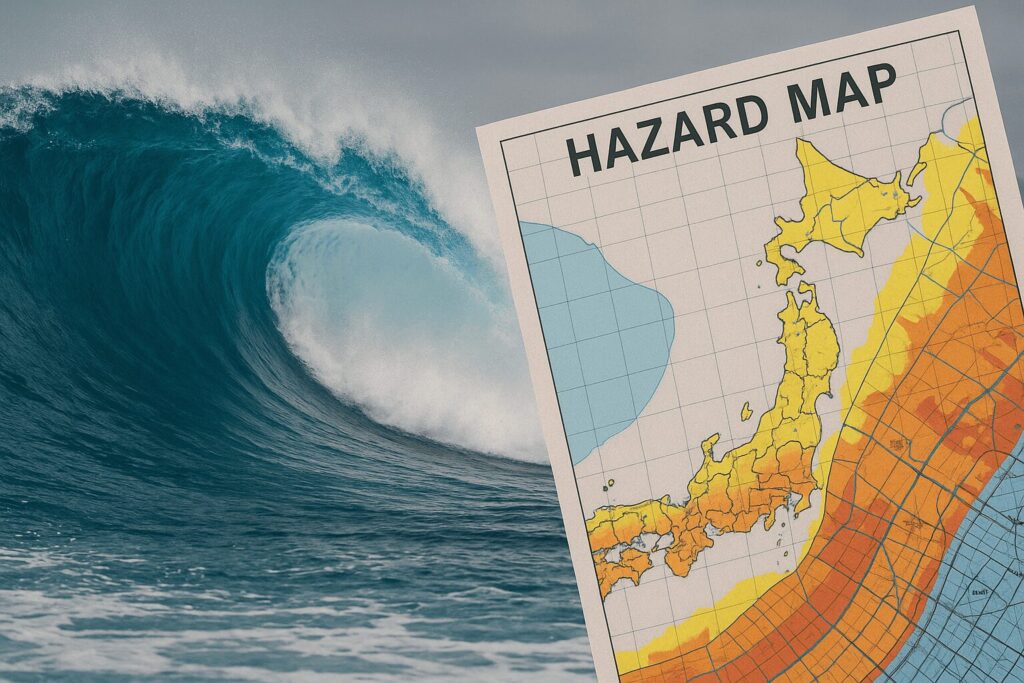

あなたの地域で津波が起こる可能性を最も具体的に示すのが、各自治体が作成・公開している津波ハザードマップです。これは、津波が発生した場合の浸水想定区域や避難場所、避難経路などを地図上に示したもので、住民の命を守るための重要な情報源となります。

津波ハザードマップは、お住まいの市区町村の役場窓口やウェブサイトで入手できます。確認すべき主な項目は以下の通りです。

- 浸水想定区域:想定される最大クラスの津波が発生した場合に、どこまで浸水するかを示しています。ご自宅や職場がこの区域に含まれていないか、必ず確認しましょう。

- 最大浸水深:浸水区域内の各地点で、どれくらいの深さまで水が来るかをメートル単位で示しています。浸水深によっては、木造家屋の倒壊や流失の危険性が高まります。

- 津波到達時間:地震発生から津波が到達するまでの目安の時間です。この時間が短い地域ほど、迅速な避難行動が求められます。

- 避難場所・避難経路:津波から安全に避難できる高台や津波避難ビル、そこへ向かうための安全なルートが示されています。複数の経路を確認し、安全なルートを把握しておくことが重要です。

- 警戒区域:津波防災地域づくり法に基づき、特に津波による著しい危害が生じるおそれのある区域が指定されている場合があります。

ハザードマップは、想定される最大クラスの津波を基に作成されていますが、自然災害は常に想定を超える可能性があります。マップに示された範囲外でも安全とは限りません。「自分の地域は大丈夫」と過信せず、常に最悪の事態を想定して行動計画を立てることが重要です。

3.3 南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝地震の影響

日本における津波リスクを語る上で、特に注意すべきは南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝地震です。これらは「今後30年以内に高い確率で発生するとされる巨大地震」であり、ひとたび発生すれば、広範囲にわたって甚大な津波被害をもたらすことが想定されています。

南海トラフ地震は、駿河湾から九州沖の南海トラフ沿いを震源域とする巨大地震です。内閣府の想定では、最大クラスの地震が発生した場合、東海・紀伊半島・四国・九州の太平洋沿岸地域に、地震発生後わずか数分から十数分で最大30メートルを超える津波が到達するとされています。特に、静岡県から宮崎県にかけての太平洋沿岸では、広い範囲で大規模な浸水被害が予想されており、早期の避難が極めて重要となります。内閣府防災情報のウェブサイトでは、南海トラフ地震の被害想定に関する詳細な情報が公開されています。

一方、日本海溝・千島海溝地震は、北海道から東北地方の太平洋沖を震源域とする巨大地震です。こちらも内閣府による想定では、最大クラスの地震が発生した場合、北海道から東北地方の太平洋沿岸に、地震発生後数分から数十分で最大20メートルを超える津波が到達するとされています。特に、冬場の発生では積雪や寒さの中での避難が困難になることも想定されており、より周到な準備が求められます。政府の地震調査研究推進本部では、これらの巨大地震の長期評価や発生確率に関する情報を提供しています。

これらの巨大地震は、特定の地域だけでなく、日本の広範囲にわたって津波の脅威をもたらします。自身の住む地域がこれらの想定震源域から離れていても、津波は広範囲に伝播するため、沿岸部であればどこでも警戒が必要です。国や自治体が公表している最新の想定や対策情報を定期的に確認し、万が一の事態に備えましょう。

4. 津波から命を守るための避難行動計画

津波は、地震発生からわずかな時間で沿岸部に到達し、甚大な被害をもたらす可能性があります。そのため、日頃からの避難計画と、いざという時の迅速な行動が、あなたの命を守る上で極めて重要です。この章では、津波から身を守るための具体的な避難行動計画について詳しく解説します。

4.1 揺れたらすぐに高台へ 津波避難の鉄則

津波から命を守るための最も重要な鉄則は、強い地震の揺れを感じたり、緊急地震速報を受信したりしたら、津波警報の発表を待たずにすぐに高台へ避難を開始することです。津波は地震発生から数分で到達することもあり、警報を待つ余裕がない場合が少なくありません。

避難の基本は「より早く、より高く、より遠く」です。可能な限り速やかに、指定された津波避難場所や、周囲で最も高い場所を目指しましょう。避難は徒歩を原則とし、車での避難は道路の渋滞を引き起こし、かえって避難を遅らせる原因となるため避けてください。また、津波は繰り返し押し寄せ、一度引いても再び襲ってくることがあります。警報が解除されるまでは、決して安全な場所から戻らないようにしてください。

特に、高齢者や障がいのある方、乳幼児を連れている方など、避難に時間や支援が必要な「要配慮者」への配慮が不可欠です。日頃から地域で助け合う体制を築き、いざという時には協力して避難を支援できるよう準備しておくことが大切です。

4.2 避難場所と避難経路の事前確認

津波からの避難を成功させるためには、自分の住む地域や職場、学校周辺の津波ハザードマップを事前に確認し、避難場所と避難経路を把握しておくことが不可欠です。各自治体は、津波浸水想定区域や津波避難ビル、津波避難タワー、高台などの指定避難場所を明記したハザードマップを公開しています。これらの情報は、自治体のウェブサイトや防災担当窓口で入手できます。

避難場所は、単に高台であれば良いというわけではありません。指定された津波避難ビルや津波避難タワーは、津波の浸水深を考慮して設計されており、一時的に身を守るための安全な場所です。自宅や現在地からこれらの避難場所までの経路を複数確認し、実際に歩いてみることで、危険な箇所や避難にかかる時間を把握しておきましょう。夜間や悪天候時を想定し、懐中電灯や動きやすい服装での避難をシミュレーションすることも有効です。

家族や職場の同僚とは、事前に避難場所と避難経路について話し合い、共通認識を持つことが重要です。また、地域の防災訓練には積極的に参加し、実践的な避難行動を身につけておくことで、いざという時に冷静に対応できるようになります。

4.3 津波警報・注意報の情報収集と判断

津波の危険を知らせる情報には、気象庁が発表する「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」があります。これらの情報に加えて、自治体からの避難指示・勧告にも速やかに従う必要があります。正確な情報をいち早く入手し、適切な判断を下すことが命を守る行動につながります。

主な情報収集手段は以下の通りです。

- テレビ・ラジオ:緊急地震速報や津波警報が速報で流れます。

- スマートフォン:緊急速報メール(エリアメール・緊急速報メール)、防災アプリ。

- 防災行政無線:自治体から避難情報が放送されます。

- インターネット:気象庁のウェブサイトや、各報道機関のウェブサイト。

特に重要なのは、発表される警報・注意報の種類と、それに応じた行動です。以下の表で確認し、常に意識しておきましょう。

| 発表の種類 | 津波の高さの予想 | 取るべき行動 |

|---|---|---|

| 大津波警報 | 高いところで3m超 | 最大級の警戒が必要です。木造家屋が全壊・流失し、大規模な災害が発生します。ただちに高台や津波避難ビルなどへ避難してください。 |

| 津波警報 | 高いところで1m~3m | 警戒が必要です。人は流され、家屋の浸水被害が発生します。ただちに高台や津波避難ビルなどへ避難してください。 |

| 津波注意報 | 高いところで0.2m~1m | 注意が必要です。海の中や海岸付近は危険です。海水浴や釣りは中止し、海岸から離れてください。 |

これらの警報・注意報が解除されるまでは、決して安全な場所から離れないでください。津波は予想以上に早く、そして高く到達することがあり、見た目の波の小ささに油断することは非常に危険です。常に最新の情報を確認し、自治体からの指示に従って行動することが、あなたの命を守る最善の策となります。

5. 日頃からの備えが命運を分ける

津波災害はいつ発生するか予測が困難なため、日頃からの備えが命を守る上で極めて重要です。事前の準備と家族との話し合いが、いざという時の冷静な判断と迅速な行動につながります。

5.1 家族で話し合う防災対策と連絡方法

災害発生時、家族が一緒にいるとは限りません。離れ離れになった際に、お互いの安否を確認し、合流するための具体的な計画を事前に立てておくことが不可欠です。

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| 家族の安否確認方法 | 災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板(web171)、SNS、安否確認サービスなど、複数の連絡手段を共有し、使い方を確認しておく。特にNTTが提供する災害用伝言ダイヤル(171)は有効な手段です。 |

| 避難場所の共有 | 自宅周辺の指定緊急避難場所(津波避難ビル・高台など)や、広域避難場所、一時集合場所を家族全員で確認し、実際に歩いてみる。 |

| 避難経路の確認 | 自宅から避難場所までの安全な経路を複数確認し、危険箇所を把握しておく。 |

| 集合場所の設定 | 自宅が被災した場合に、一時的に集まる場所を具体的に決めておく。 |

| 特別な配慮が必要な人の確認 | 高齢者、乳幼児、障害者、ペットなど、家族の中で特別な支援が必要な人がいる場合、その支援方法や避難計画を具体的に話し合う。 |

これらの話し合いは一度きりでなく、定期的に見直し、家族全員が内容を理解しているか確認することが大切です。

5.2 避難用持ち出し袋の準備と定期的な見直し

津波警報が発令されたら、一刻も早く避難行動に移る必要があります。その際に、最低限必要なものをすぐに持ち出せるよう、避難用持ち出し袋(非常用持ち出し袋)を準備しておくことが重要です。

| カテゴリ | 具体例 | 備考 |

|---|---|---|

| 貴重品 | 現金(小銭含む)、預金通帳、印鑑、健康保険証、運転免許証などの身分証明書、母子手帳 | 防水ケースに入れておく。 |

| 食料・飲料 | 飲料水(500ml×3本程度)、非常食(乾パン、栄養補助食品、レトルト食品など) | 3日分を目安に。賞味期限を定期的に確認。 |

| 医薬品・衛生用品 | 常備薬、救急用品(絆創膏、消毒液、包帯など)、マスク、ウェットティッシュ、消毒液、生理用品、乳幼児用品(おむつ、粉ミルクなど) | 処方薬はかかりつけ医と相談し、多めに準備できるか確認。 |

| 情報収集・照明 | 携帯ラジオ(手回し充電式が望ましい)、予備電池、懐中電灯、携帯電話の充電器、モバイルバッテリー | 情報を得るための重要なツール。 |

| 衣類・寝具 | 下着、タオル、防寒具、雨具、軍手 | 季節や気候に応じて調整。 |

| その他 | ホイッスル、筆記用具、ビニール袋、簡易トイレ | 自分の存在を知らせたり、生活を助ける。 |

これらの持ち出し袋は、玄関や寝室など、すぐに持ち出せる場所に保管し、家族全員がどこにあるか知っているようにしましょう。また、食料や水の賞味期限、電池の残量、季節に応じた衣類など、中身は半年に一度は点検し、必要に応じて交換・補充することが推奨されます。詳細は内閣府防災情報のページでも確認できます。

また、日頃から消費しながら備蓄する「ローリングストック」の考え方を取り入れることで、常に新しい食料や飲料が備蓄されている状態を保つことができます。

6. まとめ

「数分での到達」というリアルな数字を見ると、記事にある「揺れたらすぐに高台へ」 という鉄則が、決して大げさではないことが分かります。特に太平洋沿岸に住む人々にとって、この想定は漠然とした不安を「具体的な時間との戦い」に変える力があります。国のシミュレーションを自分ごととして捉え、記事が推奨する避難経路の事前確認 を今すぐ実行に移さなければならない、という強い切迫感を得られました。

日本は世界有数の地震国であり、それに伴う津波の脅威は常に身近なものです。南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝地震といった大規模な地震の発生可能性が指摘されており、いつ、どこで、どれほどの津波が襲来してもおかしくないのが現実です。津波はわずかな時間で甚大な被害をもたらすため、その破壊力とスピードを過小評価してはなりません。

あなたの地域で津波が起こる可能性を正しく認識し、自治体が提供する津波ハザードマップを読み解くことは、命を守るための第一歩となります。そして、地震の揺れを感じたら、津波警報を待たずにすぐに高台へ避難するという鉄則を徹底すること。家族での防災対策の話し合い、避難場所と避難経路の確認、避難用持ち出し袋の準備など、日頃からの備えが、いざという時の生死を分ける重要な鍵となります。これらの行動こそが、見過ごされがちな津波の脅威からあなた自身と大切な家族の命を守る、最も確実な結論です。